封面新闻记者 荀超 摄影 何宏杰 海报设计 罗乐

尼采说:“用艺术的眼光看知识,用生活的眼光看艺术。”在中华民族五千多年文明史中,“青铜”始终是独特的文化符号。

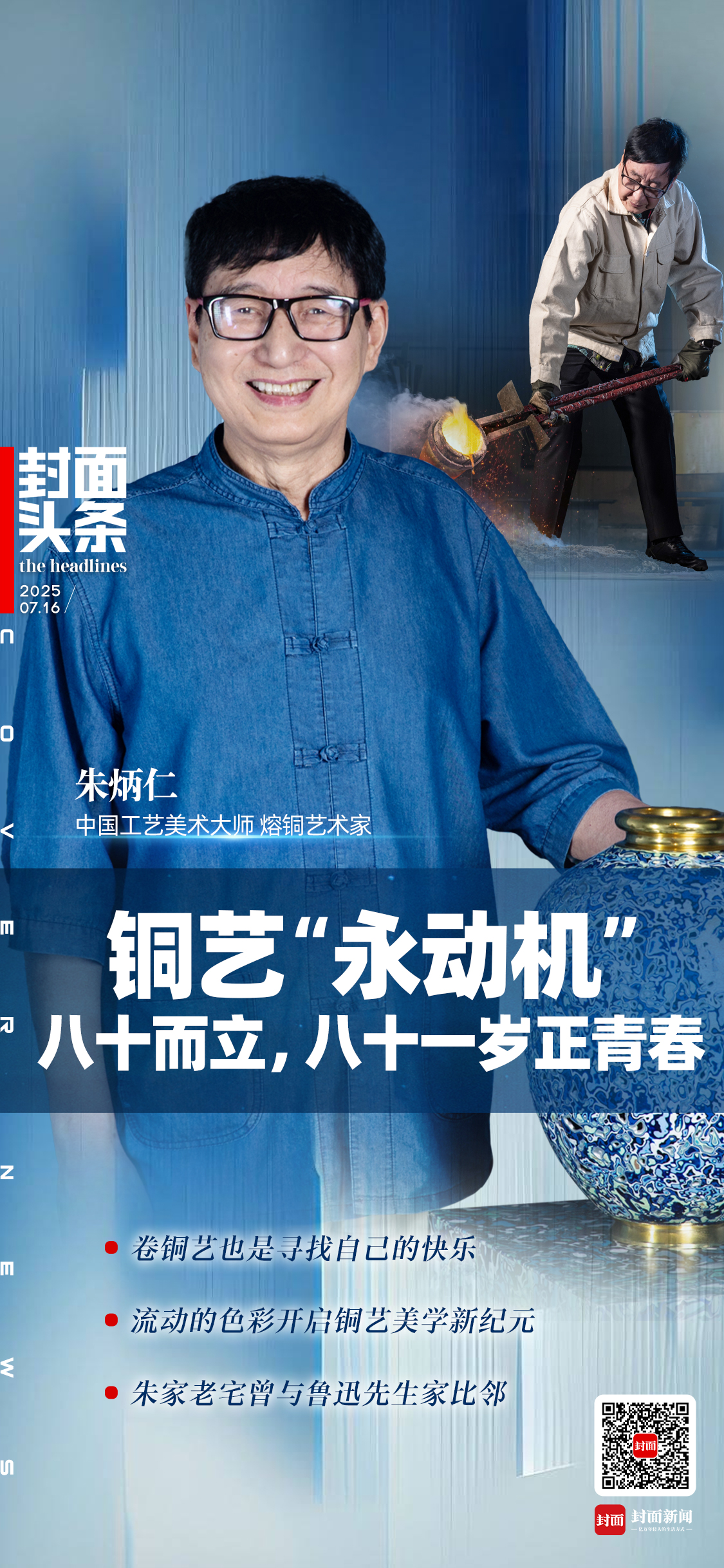

从大禹铸九鼎以象征九州,到832.84公斤后母戊鼎彰显商代青铜铸造技艺;从兵马俑坑中寒光凛冽的青铜兵器,到越王勾践剑的绝世锋芒;从三星堆青铜神树、纵目面具、太阳轮等神秘浪漫的古蜀文明,到当代中国工艺美术大师朱炳仁以熔铜艺术突破传统铸造范式……妙至毫巅的青铜文化既镌刻着华夏人民的智慧结晶,也映照着中华文明从以器载礼到艺术创新的千年演进。

然而,在绵延数千年的璀璨长河中,万千匠人的身影隐没于历史尘烟,其姓名更是被岁月掩埋。直至当代,朱炳仁的出现。他“师古而不泥古”,打破铜的范模束缚,开创性地将“熔铜”作为艺术语言——既保留了青铜材质特有的凝重质感,又注入东方美学中“逸笔草草,不求形似”的神韵,在凝固的金属中展现流动的诗意,于斑驳肌理间构筑出气象万千的艺术世界,为五千年的青铜文明注入新的生命力,成为青史留名的当代铜艺大家,被称为“青铜文明第一个有名有姓的人”。

朱炳仁与他的铜壁画作品

“想要在历史上留下名字,就要拿出响当当的作品,要不断地创造!”2025年夏,朱炳仁在天津接受封面新闻“大道”人文大家融媒报道小组独家专访,分享了自己对熔铜、对庚彩的理解与热爱。

朱炳仁接受封面新闻记者采访

是卷也是玩儿

下一盘有心无心的棋

“在这里,每一件铜艺作品都像是一位历史的讲述者,静静诉说着千年铜艺的传承与创新。”

“原本以为铜艺很传统,结果被美到说不出话!每一件作品都像有生命,特别是熔铜的流动感,绝了!”

“艺术的美感源于生活也高于生活,铜工艺的探索与传统艺术、现代艺术的结合成就了非常完美的艺术作品!”

“朱炳仁大师的铜艺展惊艳绝伦,颠覆了我对金属的所有想象富豪优配,每一幅作品都经历了涅槃重生,赋予了新的生命和意义……”

创作中的朱炳仁

随着暑期的到来,“文博热”再度席卷全国。浏览各大社交平台上的出行攻略,博物馆——这个文化空间,早已成为继美食、旅行之后的又一热门话题。点开社交平台“天津必看!朱炳仁铜艺展美到窒息”,“天津博物馆朱炳仁铜器展,别错过!”等标题,翻阅网友发布的图片,《千里江山》《千浪卷雪》《燃烧的向日葵》《万泉归海》《庚彩华服》等铜艺佳作,静静诉说着“魅力庚彩 跃动河海”朱炳仁天津艺术展的含金量。

“铜就是我,我就是铜”——朱炳仁

此次展览,也是继2024年在中国国家博物馆举行“熔铸古今——八十而立朱炳仁艺术展”之后的又一力作,两个月内吸引100万人次观展,好评不断。

耄耋之年,为何依然在拼在卷?铜艺“永动机”朱炳仁的答案出人意料:“还是在玩儿!就像有些老朋友喜欢钓鱼、下棋,都是寻找自己的快乐。从某种意义上来说,我也在下一盘棋,一盘有心无心的棋。”2004年,朱炳仁为衢州市博物馆创作了一幅铜雕壁画,名为《天地大棋盘》。该作品通高17.99米、宽12.99米,采用青铜锻造工艺,结合衢州地域特色的“棋子文化”与“孔子文化”,将烂柯山围棋传说、孔氏南宗家庙景观与《论语》典籍融为一体。壁画通过四省通衢的地理形态描绘,展现古今交融的和谐意境,现作为衢州博物馆核心展品陈列,被誉为“中国当代铜壁画代表作”。

人生如棋,落子无悔。“我们每个人都在下棋,走了就走了嘛,争取下一步走得更好。我的每一步都是自己希望走的,即使走到误区也要接受,这样才能享受成功的可能。”朱炳仁将铜艺创作视为快乐源泉,“到了‘80后’的年纪,记忆力、行动力都有所下降,但跟(工作室的)年轻人在一起,我感觉自己也有活力了。我很羡慕年轻人,年轻是最大的财富,但不要停留在空余的羡慕上,应该下好自己应该下的、还没有下的一盘棋。”

无论是构思作品时的冥思苦想,还是制作过程中的精雕细琢,朱炳仁都乐在其中。这份对艺术的热爱和执着,使他在81岁高龄依然保持着旺盛的创作热情,不断攀登艺术的新高峰。“现在我们已经开始讨论下一个展览在哪里举行了,我希望每一个展览,都有自己新的作品出现。”朱炳仁说。

庚彩万象

突破铜艺单色局限

“艺术本身就是在一个个挑战、一个个创造当中提升的。”在传统工艺中,铜除了常见的黄铜、紫铜、青铜之外,很少能见到别的颜色。但在天津艺术展上,一向拒绝重复自己、对艺术“喜新厌旧”的朱炳仁,一口气推出了60余件庚彩艺术作品。《庚彩十二式》系列里,他将十二种矿物釉色与铜雕结合,获赞“如同为庚彩艺术注入十二道彩虹”;首次亮相的《庚彩华服》,则让青花纹样在时装上翩然起舞,打破艺术载体的边界;《云水墨系列》突破性地将庚彩“流入”宣纸……

朱炳仁《庚彩十二式》

从古铜到紫金刻铜,从釉彩的层叠到庚彩的问世,朱炳仁以“流动的色彩”突破了铜艺单色的局限,开启了多彩铜艺美学的新纪元,在流动的金属肌理中融入了东方哲学的深远意蕴。这一艺术形式并非一蹴而就,而是朱炳仁20多年潜心研究与实践的成果,经历了从1.0到8.0的迭代升级,经过成百上千次的试验与融合。

1999年,朱炳仁为大雁塔特制108米的巨幅铜雕壁画《唐玄奘求法图》时,首次采用紫金刻铜技艺。他把铜分成不同的成色,分出多种色相,中国铜壁画迈入“多彩”时代。此后,他又尝试在铜表面涂覆釉粉并高温烧制,通过自然氧化和人工调控,使铜呈现出黑青、紫、暗红等50余种颜色。2001年修复雷峰塔时,朱炳仁通过不同颜色的铜片拼接还原古建筑原貌,呈现瓦黑青、门紫色、拱暗红等效果。

2010年,朱炳仁以材料的渗化、叠加、融汇、渲染、抛磨、熔炼为手段,集历史上的五彩、珐琅彩、粉彩、大漆等工艺精华,通过熔铜与釉彩结合,将传统元青花纹饰转化为五彩斑斓的现代艺术形式,创作了《青花》系列。该系列作品以蓝白釉色的铜青花为特色,宛如蓝天、瑞雪、大海般令人赏心悦目。“瓷胎洁白如玉,釉面光润,蓝白相间,美不胜收”,不仅成为艺术珍品,更拓宽了大众对铜艺术品色彩范围的固有认知。

朱炳仁与《青花》系列作品

2010年恰逢农历庚寅年,至此,庚彩诞生。

“这15年里,我陆续用不同的方式、不同的材料,不同的表述方式、不同的器型来展示庚彩艺术。此次天津艺术展,是首次大规模、全方位地展示我的庚彩艺术。”朱炳仁将此次展览总结为铜的色彩艺术的“厚积薄发”。“庚彩既是时间概念,它诞生于2010庚寅年,也是‘更’彩,更加彩色,更加与众不同的彩色。”

当铜的色彩变化呈现出前所未有的丰富性和层次感,这种创新不仅是技术上的突破,更是艺术理念的革新,为传统艺术注入了新的活力。“我对色彩虽然很有所关注,但绝对不是专家,色彩非常复杂,这也让我们感受到我们老祖宗实在太了不起了,像写字的墨,都分成了五个颜色,而且每个颜色里面都有非常多的层次。敦煌壁画更是中国传统色彩的集大成者。”

朱炳仁认为,中国传统色彩是历史留给我们的宝贵财富。无论是春秋时期的上黑上火上赤,唐朝的五彩斑斓,还是宋朝的淡雅风格,都蕴含着深厚的文化底蕴。“中国的色彩文化是深入到灵魂的,为我们的生活提供了非常广阔的、丰富多彩的能够深入到心灵中的那个荣耀、那份期许。”而他的庚彩艺术,是在对这些传统色彩的不断研究和优化中发展而来的。“在铜上面做色彩,我也在想,该从哪方面做呢?我研究了铜器,铜的氧化,研究了中国传统五彩、珐琅彩及粉彩,这些都是老师。”

朱炳仁在天津艺术展开幕式上发言

在传统色彩的基础上,朱炳仁通过无数次的实验和创新,通过一系列繁复而精细的工艺——彩料的渗化、迭加、融汇、渲染、抛磨、熔炼等,赋予色彩“流动”这一独特的生命力。“从三原色(红绿蓝)到三生万物,不是偶然出现的。但你自由了吗,没有。自由真的好吗?也不一定,自由是没有归宿的。”朱炳仁庚彩艺术首展,让大众看到了那抹流动的东方色彩,如何在时光里奔涌成诗,在文明的经纬间织就属于这个时代的艺术画卷。

“中国古代没有铜壁画,并不是我们老祖宗不努力,他们也在努力,用丰富的形式来呈现图案,也是‘壁画’。但没有这么平整的、大尺寸的载体,当时大的、薄的铜板没有出现。直到大规模生产的时候,才有这个材料出现。任何的发展,都是有条件的,需要环境的,包括很多科技手段,来达到你想要的效果。”朱炳仁感慨,“所以,是时代把这个重任交给我了。”

朱炳仁仍在创作

部分图据朱炳仁·铜富豪优配

九八策略提示:文章来自网络,不代表本站观点。